4歳児と1歳児の2児子育て中の スタッフ MATSU です★☆

3月3日は桃の節句!ひな祭りでした。

我が家に女児が誕生し、いざ桃の節句!となって初めて

「あれ?ひな祭りって何したらいいの?”桃の節句”って何?」と

いまさら聞けない疑問がいっぱい…

今回はそんな【桃の節句】について調べてみました✨

【ひな人形】についても書いていますので誰かの参考になれば嬉しいです^^

そもそも【桃の節句】って何なのでしょう???

↓

奈良時代に中国から【五節句】という奇数が重なる日をめでたい日とした考えが伝わりました。中国では奇数は陽の数とされていて、縁起の良い数字が重なることで逆に不吉な日とされ、もともとは厄払いする日として捉えられていたそうです。 その習わしが変化し、無病息災や子どもの成長などを願って祝い事をする日になりました。

五節句

●1月7日…人日(じんじつ)の節句(七草の節句)

朝に春の七草(セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ)の入った七草粥を作り、1年の無病息災を祝って食べる。冬に不足しがちなビタミンCを補い、年末年始の飲食で弱った胃を休める為ともいわれている。

●3月3日…上巳(じょうみ)の節句(桃の節句)

誕生した女児の健やかなる成長を願う日。江戸時代以降に本ではひな人形を飾る「ひな祭り」という日本固有の人形文化となる。

●5月5日…端午(たんご)の節句(菖蒲の節句)

誕生した男児の健やかなる成長を願う日。

●7月7日…七夕(なたばた)の節句(笹竹の節句)

七夕は、もともと日本にある棚機と中国から伝わった乞巧奠(きこうでん)が一緒になったといわれている。

棚機とは、乙女が着物を織って棚に供えたり、神様を迎えて秋の豊作を願ったり、人々のけがれを祓う行事のこと。お盆の時期でもあるため、仏教が伝わると、お盆を迎える準備として7月7日の夜に行われるようになった。

●9月9日…長陽(ちょうよう)の節句(菊の節句)

菊酒を飲み、菊の被綿(きせわた)に溜まった露で体を拭い健康と長寿を願います。

ひな祭りについて

-

-

- ーーーーーー目次ーーーーーー

-

1.何の為にするの?

旧暦の3月3日は桃の花が咲く季節にあたるため「桃の節句」ともよばれます。

女の子の無事な成長を祝う日本の伝統文化です。

ひな人形は、女の子の穢れ(けがれ)をお雛様にうつして厄災を身代わりになって引き受けてもらうためのものです。 可憐で美しい桃の花には「魔除け」や「長寿」の力があるとされてきました。

2.ひな人形って誰が買うの?

【昔からの一般的なしきたり】

●あくまで昔からの一般的な考え方として、子どもの性別に関わらず、母方の親が節句飾り(ひな人形や五月人形など)を用意するというのがあるようです。なぜなら昔は、自分の娘が男性のもとへ嫁ぐと会える機会が少なくなる(距離的にも心理的にも)ため、雛人形や五月人形を用意することで娘や孫に会う口実にしていたから。なんていわれていたそうです。

【現代の傾向】

●現代では、父方の親と一緒に暮らすご家庭が少なくなりました。昔のように、「父方の親に気を遣って」という心理的なハードルはほぼなくなり、節句のお祝いを口実にと考えるよりも、純粋にお孫さんの誕生・成長をお祝いしたいと考えています。なので、どちらかの親が用意するのではなく、両家で話し合って決める、折半する方法が主流となっているようです。また話し合った結果として、お金は親が出して、購入するのは自分(お子さまのママ・パパ)というケースも増えてきているようです。

↓↓↓地域で違うパターンもあるようで↓↓↓

【東日本】

北海道~関東・中部の地域では、お子さまが女の子の場合は母方の親が、男の子の場合は父方の親が用意するのが一般的のようです。

【西日本】

逆に関西~九州の地域では、昔からのしきたりに従い、母方の親が用意するケースが多い傾向にあります。

3.ひな人形っていつ買うの?

販売時期は早ければ10~11月頃からです。

販売のピークは1月初旬~2月中旬頃。その時期になると人気商品は完売する可能性が高くなります

1月~2月に誕生した早生まれの赤ちゃんには、その年の3月にお祝いするのではなく、翌年に初節句を祝うケースも少なくないようです。

早生まれの場合、新生児の赤ちゃんはもちろんですが、母親も産後間もない時期で体調が回復していない状態です。そんな中でひな人形を検討し購入するとなると、母子ともにかなり負担が大きくなります。さまざまな考え方がありますが、無理なく子のお祝いが出来る事が最優先です。

4.ひな人形ってどんな種類があるの?

1. 七段飾り(ななだんかざり)

最も豪華で伝統的な形式で、7段の台の上に15体の人形が飾られます。階段式の段ごとに異なる人形や小物が配置され、上から下に向かって並べる順序が決まっています。

- 最上段(1段目):内裏雛(だいりびな)

天皇と皇后を模した男雛(おびな)と女雛(めびな)のペアで、中央に座ります。これが雛人形セットの主役です。 - 2段目:三人官女(さんにんかんじょ)

女官として内裏雛を支える3人の女性で、手に道具を持っています。 - 3段目:五人囃子(ごにんばやし)

音楽を演奏する5人の男性で、各々異なる楽器を持っています。 - 4段目:随身(ずいじん)

宮中を護衛する2人の武官。右大臣と左大臣とも呼ばれます。 - 5段目:仕丁(しちょう)

宮中の雑務を担当する3人の男性。 - 6段目、7段目:道具や小物

貴族の生活を再現した家具や調度品が飾られます。

2. 三段飾り(さんだんかざり)

七段飾りよりもシンプルな形式で、3段に縮小されたものです。内裏雛、三人官女、五人囃子が主に飾られます。家庭のスペースに合わせやすいことから、現代では人気があります。

最近では飾り台が収納箱になっている三段飾りもあります。三人官女がいることでさらに賑やかに飾れて、七段飾りはスペースがない方にもおすすめの雛人形です。

3. 親王飾り(しんのうかざり)

一番シンプルな形式で、お内裏様とお雛様の2体のみを飾ります。コンパクトな飾りで、多くの家庭で愛用されています。

4. 収納飾り(しゅうのうかざり)

お雛様の飾り台が収納箱になっているタイプのひな人形です。

飾り台にお人形や道具を収納出来るので、押し入れなどにしまう際に場所をとりません。飾るときも収納箱から取り出してセットするだけなのでわかりやすく人気のひな飾りとなっています。

5. ケース飾り

ひな人形をガラスケースやアクリルケースに入れて飾る形式です。埃や汚れを防ぎ、手入れが簡単なため、忙しい家庭に人気です。内裏雛のみのケース飾りや、三段飾りのように複数の人形が収められたものもあります。

5.ひな人形っていつ飾るの?

旧暦(4月3日)でお祝いする地域を除き、基本的には立春(2月3日〜4日ごろ)から雨水(2月18日〜19日ごろ)までの間に飾ります。

6.ひな人形ってお下がりでもいいの?

ひな人形は、生まれてきた赤ちゃんが”健康で元気にすくすく成長しますように”との願いを込めて飾ります。赤ちゃんの厄の身代わりになって、”病気やけがをしないように守ってくださいね”と願って飾るものです。

なのでひな人形本来の意味から考えると、お下がりではなく赤ちゃん一人に一つが基本になります。そして健やかに成長した暁にはひな人形はお役目終了となります。

7.ひな人形って姉妹で1つでもいいの?

雛人形の成り立ちや伝統的な意味を考えると、1人にひとつ用意することが望ましいでしょう。

雛人形には「身代わり」や「厄除け」の意味合いが込められているため、姉妹であってもお下がりで使うことはせず、1人にひとつ用意してあげたほうがよい、とされています。

8.お被布(ちゃんちゃんこ)が付いている意味って何?

一般的には七五三で3歳の女の子が着るものとして知られているお被布。赤色は生命力の象徴として魔除になると信じられていたため、昔から初節句にも赤いお被布を着せてお祝いをするという習慣がありました。今でもその名残で、初節句の女の子には赤い被布を着せることが多いようです。

9.ひな祭りの料理って何を用意すればいいの?

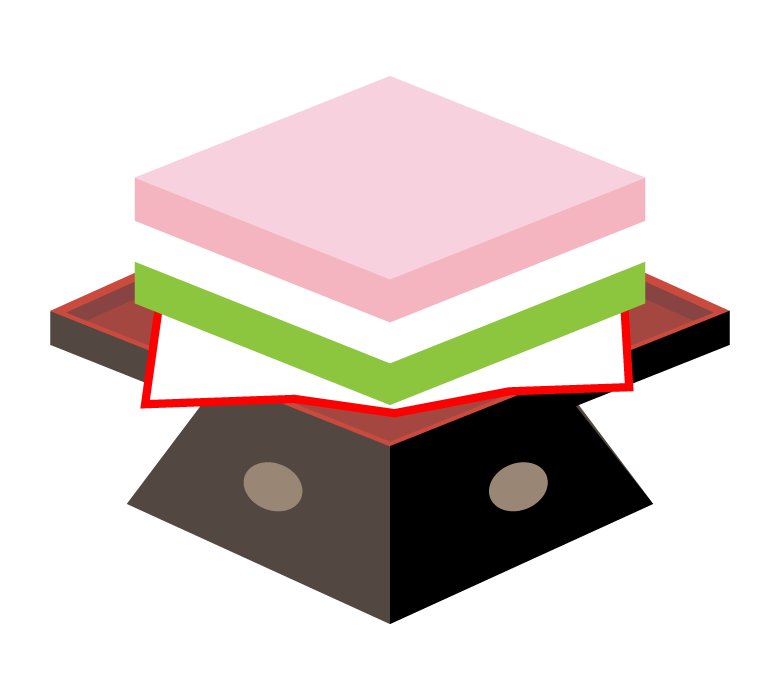

・菱餅:桃色には魔よけ、白には子孫繁栄、緑には健康の意味があるとされています。繁殖力の強いヒシの実の形にすることで、長寿や子孫繁栄の願いも込められているそうです。

・ひなあられ:菱餅を砕いて作ったという説があり、桃色・白・緑の3色が多く使われます。地域で味や形が異なり、関東は米粒状で甘く、関西は丸い形で塩か醤油味が主流です。

・甘酒:元は桜の花びらをお酒に浸した「桃花酒(とうかしゅ)」が飲まれていました。江戸時代頃になって、もち米にみりんか焼酎を混ぜて作った白酒が飲まれるようになります。しかし、白酒はアルコールが含まれているため、白酒に見た目が似ていてアルコールが含まれていない甘酒が子ども向けに振る舞われるようになりました。

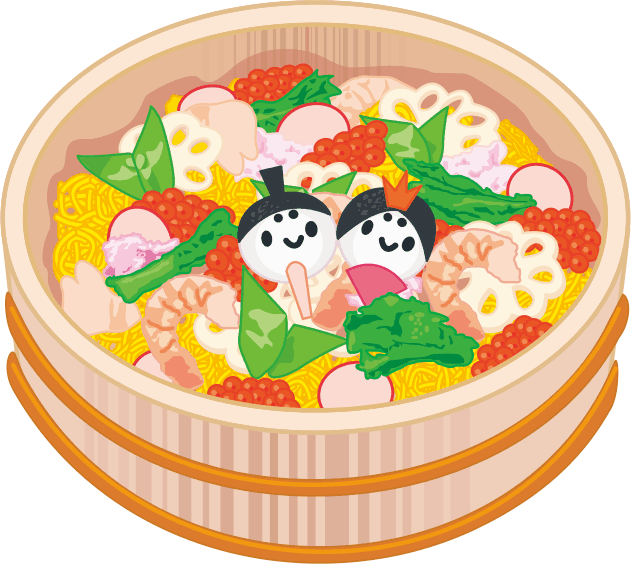

・ちらし寿司:具材には長寿の意味が込められたエビ、穴が開いていて先を見通せるレンコン、金銀財宝を連想させる錦糸卵などが使われます。

・はまぐりのお吸い物:はまぐりは対の貝殻でないとうまく重ならないことから、良縁を願う意味が込められています。

・桜餅:桜餅の形状は地域で異なり、関東では小麦粉から作った生地で餡をはさむ「長命寺(ちょうめいじ)」、関西ではもち米の生地で餡を包む「道明寺(どうみょうじ)」が一般的です。

10.ひな祭りってどんなお祝いをするの?

ひな人形を飾り、親戚や祖父母などを招いてお祝いの食事を楽しむことが一般的。

思い出作りとして、スタジオで写真を残すことも!

11.ひな人形を片付けるタイミングは?

ひな人形を片付けるのは、「啓蟄(けいちつ)の日」である3月6日頃が良いと言われています。 若葉が芽吹き虫が蠢き始めるとされるこの日は、雨水の次の節目に当たります。3月3日からたった3日後とはずいぶん慌ただしい気もしますが、できるだけ季節の節目を超えず、遅くとも3月中旬頃までに片付けるのが良いようです。

「雛人形をしまい忘れると婚期が遅れる」というジンクスには、「片付けを後まわしにするような女の子は、素敵な大人の女性になれませんよ!」という教育的な意味が込められているようです。

12.ひな人形って破棄するタイミングは?

ひな人形を処分するタイミングに決まりはありませんが、子どもが成長して自立した時に手放すのが一般的です。例えば成人や就職、結婚などの節目で雛人形を手放そうと決意する方が多いようです。

ひな人形を飾らなくなったら、処分しても問題ありません。とはいえ本当に処分しても良いのか悩む方も多いと思います。ひな人形を作るときは魂入れのような儀式は行わないため魂が宿ることはなく、捨ててもバチは当たりません。役目を終えた人形を捨てるのは、決して悪いことではないです。

ひな人形を処分する際は、供養の意味を込めていたとしても、自分で燃やして処分すると法律違反に当たるそうです!

具体的には廃棄物処理法の第16条の2の違反にあたり、違反すると5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金が課せられる恐れがあります。自分の敷地内であっても燃やすと法律違反になるので、処分や供養したいからといって燃やすのは避けましょう。

↓↓↓処分方法↓↓↓

処分方法①:買取業者に売る

処分方法②:神社・寺で供養して手放す

処分方法③:自治体のリサイクルセンターに出す。またはゴミとして回収してもらう

処分方法④:親戚や知人の女の子に譲る

処分方法⑤:保育園や介護施設などに寄付する

処分方法⑥:不用品業者に処分してもらう

処分方法⑦:フリマアプリやオークションで販売する

13.ひな人形のレンタルってあるの?

私の経験なのですが…ひな人形の購入で悩んでいた私に

旦那が発した「レンタルにすれば?」という一言。

は?レンタルなんてあるわけないやろ!と思って調べてみると

意外とひな人形や兜をレンタルしている会社がありました。

10日ほど借りれて約2万程のようです。。。

金銭面や置き場所の問題もあるので、気になる方は一度調べてみてください!

最後に

今回調べた結果を基に、我が家のひな人形は【3月6日】に片付けました✨

皆さんも来年の参考にしてください(^^)/