お正月といえば、やっぱり豪華な「おせち料理」!

色とりどりの料理が重箱に詰められていて、見ているだけでワクワクしますよね!

でも、

- 「なんでお正月に、あんなにたくさんの料理を食べるの?」

- 「黒豆とか数の子とか…一品一品に意味があるって本当?」

- 「そもそも『おせち』ってどういう意味?」

なんて、ふと思ったことありませんか?

実は、おせち料理は単なる「お正月の豪華なご飯」ではありません。

そこには、神様への感謝、家族の幸せを願う気持ち、そして昔の人の知恵が、ぎゅーーっと詰まっているんです!

この記事では、そんな「おせち料理」の奥深~い世界を、初心者にも分かりやすい「5つのポイント」に絞って、楽しく紐解いていきます!

これを読めば、今年のおせちがもっと美味しく、もっとありがたく感じられるはず!

おせち博士になって、家族や友達にこっそり自慢しちゃいましょう!

目次

1. おせちのルーツ:始まりは神様への「ありがとう」

まず、「おせち」ってどういう意味なんでしょう?

実はこの言葉、もーっと昔、弥生時代くらいまで遡ります。

昔の人は、季節の変わり目である「節(せち)」の日に、

「今年も豊作になりますように」「収穫ありがとうございます!」という気持ちを込めて、

神様にとれた作物をお供えする習慣がありました。これを「節供(せっく)」と言います。

そして、平安時代になると、宮中(天皇がお住まいの場所)で、この「節」の日に行われる公式な宴会「節会(せちえ)」が開かれるようになります。

その宴会で出された、神様へのお供えでもある特別な料理のことを、敬意を込めて「御節供(おせちく)」と呼んだんです。

そう!この「御節供(おせちく)」が短くなって、「おせち」になったんですね!

元々は、お正月だけでなく、年に何回かある季節の節目に神様にお供えする料理、それが「おせち」の始まりだったんです。

2. おせちの歴史:昔は貴族の特別な料理だった!?

神様への大切なお供え料理「御節供」。

最初は宮中や貴族だけの、特別なものでした。

それが、私たち庶民にも広まったのは、江戸時代のこと。

江戸幕府が、年に5回の季節の節目「五節句」を公式な行事としたことで、

「おせち」を食べる習慣が、武士や町人の間にもどんどん広まっていきました。

特に、経済的に豊かになった町人たちが、「うちもお正月くらい豪華に!」と、

縁起の良い意味を込めた料理をたくさん作るようになったのが、今のおせちの原型と言われています。

(料理にダジャレみたいな語呂合わせが多いのも、江戸時代の遊び心の名残なんですよ!)

そして、あの豪華な「重箱」に詰めるスタイルが定着したのは、江戸時代の終わりから明治時代にかけて。

さらに、今のような「お正月といえば、重箱に詰まった豪華なおせち料理!」というイメージが全国的に広まったのは、戦後、デパートなどが「おせちセット」として売り出すようになってからなんです。

昔は貴族だけのものだった「おせち」が、時代とともに庶民の文化として花開き、今の形になったんですね。まさに歴史ロマン!

3. 意味を知ると面白い!一品一品に込められた願い

おせち料理の最大の魅力は、なんと言っても一品一品に込められた「縁起の良い意味」ですよね!

昔の人の願いやダジャレ(?)を知ると、食べるのがもっと楽しくなりますよ!

いくつか代表的なものを見てみましょう!

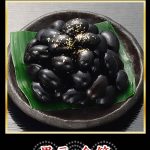

黒豆:「まめ」に元気に働けますように!(健康・勤勉)

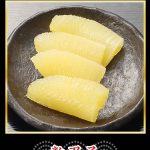

数の子:卵がたくさん!子宝に恵まれますように!(子孫繁栄)

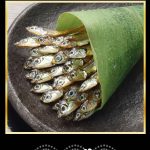

田作り:昔、イワシが田んぼの肥料だったことから。豊作になりますように!(五穀豊穣) ※関東の祝い肴

たたきごぼう:根っこが深くしっかり張るから。家の土台が安定しますように!(家の安泰) ※関西の祝い肴

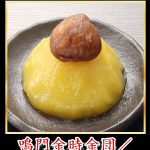

栗きんとん:黄金色がキラキラ!お金持ちになれますように!(金運・財運)

伊達巻:クルクル巻物が本みたい!賢くなりますように!(学業成就)

紅白かまぼこ:赤は魔除け、白は神聖さ。おめでたい!(祝い・日の出)

昆布巻:「よろこぶ」!良いことたくさんありますように!(喜び)

海老:腰が曲がるまで長生きできますように!(長寿)

蓮根:穴が開いてるから、将来の見通しが良い!(将来安泰)

鯛:「めでたい」!やっぱりお祝いには欠かせない!(祝賀)

…などなど、挙げればキリがないほど!

まさに「願いを込めたご馳走」なんです。

家族で「これはどんな意味があるんだっけ?」なんて話しながら食べるのも、お正月の素敵な時間ですよね!

4. 重箱の秘密:重ねるだけじゃない!「空っぽの段」の意味とは?

おせち料理といえば、あの立派な「重箱」。

なんでわざわざ重箱に詰めるんでしょう?

それにも、ちゃーんと意味があるんです。

重箱を重ねるのには、「めでたさ(福)を重ねる」という意味が込められています。

良いことが、たくさん重なってやってきますように、という願いの表れなんですね。

正式な段数は「四段」または「五段」が基本。

(「四」は縁起が悪いので、「与の重(よのじゅう)」と呼びます)

そして、それぞれの段に詰める料理にも、大体のルールがあります。

- 一の重(一番上):祝い肴(黒豆・数の子など)や口取り(きんとん・伊達巻・蒲鉾など)

- 二の重:焼き物(鯛・海老など)や酢の物(なますなど)

- 三の重:煮物(山の幸中心)

- 与の重(四段目):煮物(根菜など)

そして、一番下の「五の重」。

ここ、実は「空っぽ」にしておくのが正式な作法だって知ってましたか!?

「え、なんで空っぽなの?」

これは、「控えの重」と呼ばれ、年神様から授かる「福」を入れるための場所だとされているんです!

「今はまだ空っぽだけど、これから一年、たくさんの幸せがここに満たされますように」という、未来への希望を表しているんですね。なんて素敵な意味!

重箱は、ただの入れ物じゃなく、家族の願いや未来への希望を形にした、特別な器だったんです。

5. 現代のおせち:進化し続ける伝統のカタチ

「でも、おせちって作るの大変だし、伝統的な味付けはちょっと苦手…」

そんな声も聞こえてきそうです。

大丈夫!おせち料理も、時代に合わせてどんどん進化しているんです!

買うのが当たり前に?「市販おせち」の普及

昔はお母さんやおばあちゃんが何日もかけて手作りするのが普通でしたが、

今では、デパートやスーパー、料亭、そして私たちのような通販で「買う」のが一般的になりましたよね。

忙しい現代人にとって、手間なく美味しいおせちが楽しめるのは本当にありがたいこと。

有名料亭の味を家庭で楽しめるのも魅力です!

味もスタイルも多様化!洋風・中華風・一人用まで!

「和風だけじゃ飽きちゃう…」という声に応えて、今のおせちはバラエティ豊か!

- ローストビーフやテリーヌが入った洋風おせち

- エビチリや酢豚が入った中華風おせち

- 和洋折衷のいいとこ取りおせち

など、選択肢がたくさん!

さらに、家族構成の変化に合わせて、

- おひとり様でも楽しめる一人用おせち

- 夫婦やカップル向けの少人数用おせち

も大人気!

他にも、健康志向の方向けの減塩タイプや、高齢者向けの柔らかいタイプなど、本当に様々です。

形は変わっても、「新しい年の始まりを特別な料理でお祝いする」というおせちの心は、しっかり受け継がれているんですね!

まとめ:おせちは日本の宝!願いを込めて、美味しくいただこう!

おさらいしましょう!

- 始まりは神様への感謝のお供え物だった!

- 江戸時代に庶民に広まり、歴史とともに進化してきた!

- 一品一品に家族の幸せを願う意味が込められている!

- 重箱には「福を重ねる」、空の段には「未来への希望」が詰まっている!

- 現代では買うのが主流に。味もスタイルも超多様化!

おせち料理は、ただ美味しいだけじゃない。

日本の文化や歴史、そして何よりも新しい年が良い一年になりますように、という人々の温かい願いが、ぎゅっと詰まった宝箱のような存在なんです。

今年のお正月は、ぜひおせちの一品一品に込められた意味を思い浮かべながら、家族や大切な人と一緒に、美味しく、そしてありがたく味わってみてくださいね!

最後までお読みいただきありがとうございました╰(*°▽°*)╯

弊社、匠本舗はおせちやカニをメインに扱っているネット通販の会社です!🦀

厳選した商品を取り揃えていますので、是非ご覧ください!!!!!