「レトルトカレーやパスタソースって、本当に便利ですよね!」

棚にストックしておけば、忙しい時でもお湯やレンジで温めるだけですぐに食べられる…。

もはや私たちの食生活に欠かせない、頼れる味方です。

でも、ふと疑問に思ったことありませんか?

「なんで、お肉や野菜が入った“調理済みの料理”が、

冷蔵庫にも入れず「常温」で、何か月も、下手したら1年以上も腐らないんだろう?」

「もしかして、保存料とかがタップリ入ってるんじゃ…?」なんて不安に思う方もいるかもしれません。

ご安心ください!

この記事を読めば、その長持ちの秘密がスッキリ解決!

「なるほど!そういうことだったのか!」と、レトルト食品を見る目が変わっちゃうかもしれませんよ!

そのカギを握るのが、今回のテーマである「加圧加熱殺菌」という、スゴイ技術なんです。

食品の安全を守る“知恵の結晶”とも言えるこの技術の秘密を、誰でも分かるように、かみ砕いて解説していきます!

目次

なぜ「ただの加熱」じゃダメ? 倒すべき「最強の敵」の存在

「腐らないようにするには、加熱して殺菌すればいいんでしょ?」

確かにその通り!

食品が腐るのは、目に見えない「細菌」が増殖するからです。

だから、食品を加熱して菌を殺す(=殺菌する)のが基本中の基本です。

でも、レトルト食品の製造では、お家でやるような「100℃でグツグツ煮る(煮沸)」だけでは、まったく不十分なんです!

なぜなら…。

食品の殺菌には、絶対に倒さなければならない「最強の敵(ラスボス)」がいるからなんです!

ラスボス登場!その名は「ボツリヌス菌」

そのラスボスの名前は「ボツリヌス菌」。

こいつがヤバいのは、人間にとって非常に危険な「毒素」を作り出すこと。

この毒素は、食中毒の原因の中でも特に強力で、神経をマヒさせてしまう、とんでもなく恐ろしいヤツなんです。

しかも、このボツリヌス菌、すごくやっかいな性質を持っています。

それは「酸素がキライ」ということ。

つまり、完全に密封されて空気(酸素)がなくなったレトルトパウチの中は、もしこの菌が生き残っていたら…

「ヤッター!酸素がないぞ!増えまくるぞー!」と、彼らにとって天国のような環境になってしまうんです!

100℃で死なない!? 最強の「よろい(芽胞)」

「でも、加熱すれば死ぬんでしょ?」と思いますよね。

ところが、このボツリヌス菌、ピンチになると「変身」するんです!

高温や乾燥など、自分に都合が悪い環境になると、「芽胞」という形態に変身します。

これは、菌が生き残るために作り出す、「超カタい“よろい”」や「休眠カプセル」みたいなもの。

この“よろい”が本当にスゴくて、なんと、100℃のお湯で数分間煮たくらいでは、まったく死なないんです!

もし100℃の加熱でこの“よろい”が生き残ってしまうと…。

パウチの中で「もう安全だ」と“よろい”を脱ぎ、活動を再開して、恐ろしい毒素を作り出してしまうかもしれません。

“よろい”を破壊する「120℃で4分」のルール

じゃあ、どうすればこの最強の“よろい”を倒せるのか?

研究の結果、この芽胞を確実に破壊するための条件が分かりました。

それが、「食品の中心部を120℃で4分間加熱する」こと(または、それと同じくらいの殺菌パワーを持つ条件)です。

日本の法律(食品衛生法)でも、レトルト食品(正式には「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」)は、この「120℃、4分」というメチャクチャ厳しい基準をクリアしないと作れない!と決められています。

つまり、「加圧加熱」が必要な最大の理由は、

ただの加熱(100℃)では倒せない最強の敵(ボツリヌス菌の芽胞)を、120℃という高温で完全に倒すため!

これなんです!

レトルト技術は、「便利さ」よりも、まず「徹底した安全の確保」の上に成り立っているんですね。

通常の加熱(ボイル) vs レトルト殺菌(加圧加熱)

| 比較項目 | ボイル殺菌(通常の加熱) | レトルト殺菌(加圧加熱) |

|---|---|---|

| 温度 | 100℃(水の沸点) | 120℃以上 |

| 圧力 | かけない(1気圧) | かける(高圧) |

| 倒せる菌 | 多くの一般細菌 | 一般細菌 + ボツリヌス菌の芽胞 |

| 必要な理由 | 腐敗を防ぐ | 食中毒を防ぎ、常温での長期保存を可能にする |

120℃の世界と袋の防御!「加圧」が持つ2つのスゴイ役割

「120℃が必要なのは分かった。でも、なんでわざわざ“加圧”するの?」

これには、とっても賢い、2つの大きな理由があるんです!

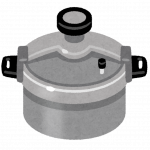

役割1:【攻撃】120℃の世界を作り出す(圧力鍋の原理)

まず、ふつうの世界(1気圧)では、水は100℃で沸騰して水蒸気になっちゃいます。

ヤカンでお湯を沸かす時、いくら火を強くしても100℃以上にはなりませんよね。

じゃあ、どうやって120℃のお湯や蒸気を作るのか?

ここで「加圧」の出番です! ご家庭にある「圧力鍋」も、実はまったく同じ原理なんですよ。

「え?でも、なんで圧力をかけると100℃以上になるの?」

その秘密、めっちゃ分かりやすいたとえ話で説明しますね!

ズバリ、「お水の表面に“重いフタ”を乗せる」からです!

▼ ふだん(1気圧)の沸騰:100℃

ふだん、私たちがお湯を沸かす時、お水の表面には「空気の重さ(=大気圧)」が「見えないフタ」みたいに押さえつけています。

「沸騰」というのは、水が「この“フタ”を押しのけるパワー」を手に入れること。

ふだんの生活(1気圧)では、それがちょうど「100℃」。100℃になると、パワーが「空気のフタ」に勝って、ボコボコッと飛び出していけるんです。

▼ 圧力を加えた時(高圧)の沸騰:120℃

一方、「レトルト釜」や「圧力鍋」で「加圧」するのは、さっきの「見えないフタ」の上に、

「ものすごく重い“オモリ”を追加する」

のと同じなんです!

水:「100℃になったぞ! 外に出るぞー!」

(フタを押す)

水:「うぐぐ…! フタが重すぎて、押しのけられない…!!」

そう。100℃になっても、押さえつける力(圧力)が強すぎるせいで、まだ沸騰できません。

そこで、「もっと、もっとパワーをくれー!!(もっと熱をくれー!)」と加熱を続け…。

ついに「120℃」になった時、あの「重い重いフタ」を押しのけるだけの、とんでもないパワーを手に入れて、ようやく沸騰できるんです!

▼ ちなみに…【逆】もあります(富士山の山頂)

逆に、富士山みたいな高い山のてっぺんでは、空気が薄いですよね。

つまり「空気のフタ」が、めちゃくちゃ「軽い」んです!

だから、水は「あれ?フタ軽すぎ! 100℃もパワーいらないわ!」と、90℃くらい(低い温度)で沸騰しちゃいます。(これが、ご飯が生煮えになる理由ですね!)

レトルト食品を作る「レトルト釜」という巨大な機械は、まさにこの「重いフタ」の原理!

釜の中に高い圧力をかけることで、100℃では沸騰しない状態を作り、120℃以上の高温を生み出して、ボツリヌス菌の“よろい”をブチ破るんです!

これが「加圧」の第一の役割、「高温を作り出すための攻撃」の役割です。

役割2:【防御】袋がパンクするのを防ぐ(つり合いの技術)

「加圧」には、もう一つ、めちゃくちゃ大事な役割があります。

それは、「袋が破裂(パンク)するのを防ぐ」ことです。

想像してみてください。

密封されたレトルトパウチを120℃でガンガン加熱したら、どうなるでしょう?

袋の中の水分は水蒸気になろうとし、空気も膨張して、

「うおー!外に出たいー!」と、内側からものすごい力で袋を押します。

袋は風船みたいにパンッパンに膨れ上がり、そのままでは「バーン!」と破裂してしまいます。

そこで「レトルト釜」の出番です!

加熱と同時に、釜は袋の「外側」からも、ギューッと強い圧力をかけます。

袋の「内側から膨らむ力」と、

釜が「外側から押さえつける力」。

この2つの力が、まるで綱引きのように「ピッタリつり合う」ように、ものすごく精密にコントロールされているんです。

この「外からの加圧」という“防御”のおかげで、レトルトパウチは120℃の高温でもパンクせず、安全に殺菌を終えることができるんですね。

「加圧」って、敵を倒す「攻撃」と、袋を守る「防御」の、二刀流のスゴイ技術だったんです!

工場見学!レトルト食品ができるまでと「袋」の秘密

では、レトルト食品は工場でどんな風に作られているんでしょうか?

ちょっと工場見学気分で見ていきましょう!

レトルト食品ができるまで(製造工程)

ざっくり言うと、こんな流れで作られています。

- 調理: まず、カレーやハンバーグなど、中身の食品を(まだ殺菌する前の)美味しい状態に調理します。

- 充填: 調理した食品を、レトルトパウチ(袋)に詰めます。

- 脱気: 袋の口を閉じる直前に、中の空気をできるだけ抜きます。酸素があると味が変わったり、加熱で膨張しすぎたりするのを防ぐためです。

- 密封: 袋の口を熱で溶かして、ピターッ!と完全に閉じます。これで外から菌が入るのをブロック!

- 加圧加熱殺菌: いよいよ主役の「レトルト釜」に投入! 120℃・4分以上の条件で、あの「最強の敵」を完全にやっつけます。

- 冷却: 殺菌が終わったら、圧力をかけたまま(ここ大事!)、水などで急速に冷やします。

- 検査: X線などで、袋がちゃんと密封されているか、変なものが入っていないかを厳しくチェック!

- 出荷: 合格したものだけが、製品としてお店に並びます。

食品を守る「パウチ(袋)」の秘密

レトルトパウチって、ただのビニール袋じゃありません。

あれは、光、空気、水分をシャットアウトして、120℃以上の高温殺菌にも耐えるための「ハイテクな多層フィルム」なんです。

いろんな素材のフィルムが何層にも貼り合わされているんですが、特に重要なのが「アルミ箔」です。(銀色のパウチの場合)

このアルミ箔が、酸素や光による食品の劣化(味が変わったり、色が悪くなったり)を、長期間にわたって防いでくれる「カギ」となっています。

…ここで超・重要な注意点!

アルミ箔を使ったレトルトパウチは、絶対に電子レンジで加熱しちゃダメ!!

アルミのような金属をレンジに入れると、バチバチッ!と火花が飛んで、発火したり、レンジが壊れたりする可能性があり、めちゃくちゃ危険です!

「え?でも最近、袋のままレンジOKなレトルトもあるよ?」

そうなんです!

最近は、このアルミ箔の代わりに、特殊な「透明なフィルム」などを使って、電子レンジに対応できるように開発されたパウチが増えています。

必ず「電子レンジ対応」と書いてあるか、確認してくださいね!

レトルトパウチの種類と取り扱い(代表例)

| パウチの種類 | 主なバリア素材 | 見た目の特徴 | 電子レンジ |

|---|---|---|---|

| アルミパウチ | アルミ箔 | 不透明(銀色)。中身が見えない。 | 絶対不可(火花の危険) |

| 電子レンジ対応パウチ | 透明蒸着フィルムなど | 透明または半透明で中身が見えるものが多い。 | 可能(アルミ箔不使用) |

実はメリットだらけ!レトルト食品がスゴイ5つの理由

この「加圧加熱殺菌」技術、私たちの生活にスゴイ恩恵を与えてくれています。

メリット1:【超重要】安全! 保存料・殺菌料が不要!

これが最大のメリットかもしれません。

多くの人が誤解していますが、レトルト食品は…

保存料や殺菌料を、一切使っていません!

えー!?本当!?と思いますよね。

「加圧加熱殺菌」という物理的なパワーで、芽胞を含むすべての菌を完全にゼロにし、さらに「密封」で外からの菌の侵入を100%ブロックしています。

この技術が完璧だから、化学的な保存料に頼る必要がまったくないんです。

(法律でもレトルト食品に保存料などを使うことは禁止されています)

メリット2:長期・常温保存が可能

菌がいない、入らない。だから、冷蔵庫や冷凍庫に入れなくても「常温」で、1年〜2年といった長期間保存ができるんです。

災害時の備蓄(ストック)や、キャンプなどのアウトドアにも最適ですよね!

メリット3:便利・簡単・いつでも美味しい

これはもう説明不要ですね!

温めるだけですぐに食べられる手軽さ。そして工場で厳密に管理されているので、いつでも安定した美味しさが楽しめます。

ちなみに、レトルト食品は(温めなくても)菌がいないので、安全性は全く問題ありません。

じゃあなぜ温めるかというと、カレーや肉料理の「油(脂)」が冷たいと固まっていて美味しくないから。

温めるのは、油を溶かして、香りや旨味を引き出す「おいしく食べるため」の作業なんですね。

メリット4:【意外!】栄養素が残りやすい

「120℃なんて高温で加熱したら、栄養が全部壊れちゃうんじゃ…?」

そう心配になりますが、実は逆の側面があります。

レトルト殺菌は、超高温でやるかわりに、「超・短時間」で終わらせます。(高温短時間殺菌)

例えば、ボツリヌス菌の芽胞を倒すのに、100℃だと約6時間半もかかりますが、120℃ならたった4分で済みます。

お家でコトコトと長時間煮込むよりも、工場の「高温・短時間」殺菌の方が、熱に弱いビタミンなどの栄養素の損失を、かえって少なく抑えられるというメリットがあるんです!

メリット5:食品ロス(フードロス)の削減

賞味期限が非常に長いので、買った食品をムダにせず、期限内に食べきりやすいですよね。

これは、世界的な問題になっている「食品ロス」を減らすことにも、大きく貢献しています。

缶詰(カンヅメ)とはどう違うの?

「なるほど、レトルトパウチの秘密は分かった!」

「…でも、ちょっと待って。それって、缶詰(カンヅメ)と何が違うの?」

いい質問ですね! めちゃくちゃ良いところに気が付きました!

どっちも常温で長持ちするし、棚に並んでますもんね。

結論から言っちゃうと…

「やっていること(心臓部)」は、ほぼ同じです!

そう! 缶詰もレトルトパウチも、あの「加圧加熱殺菌」(120℃以上でボツリヌス菌の芽胞ごとやっつける)という技術を使って、中身を「菌ゼロ」の状態にしているんです。

だから、どっちも保存料ナシで、常温で長持ちするんですね。

違いはズバリ!「いれもの(容器)」

じゃあ、何が決定的に違うのか?

それはズバリ、「いれもの(容器)」です!

- 缶詰(カンヅメ)

【いれもの】 金属の「缶」

【良いところ】 とにかく頑丈! 光も空気も水もほぼ完璧に遮断! 歴史が長い大ベテラン。

【イマイチなところ】 重い、かさばる、開けにくい(缶切りやプルトップ)、ゴミがかさばる。 - レトルトパウチ

【いれもの】 特殊なフィルムの「袋」

【良いところ】 軽い! 薄い! 持ち運びや収納が超ラク! 手で開けられる! ゴミもコンパクト。

【イマイチなところ】 缶に比べると、強度は劣る(穴あき注意)。

そうなんです。

レトルトパウチって、実は缶詰の「重い・かさばる・開けにくい」といったイマイチな所を解決するために生まれた「進化版」とも言えるんです!

「薄さ」が「美味しさ」にも繋がる!

しかも、レトルトパウチの「薄さ」には、もう一つスゴイメリットがあります。

それは、「熱が中まで伝わりやすい」こと!

分厚い缶詰だと、食品の「ド真ん中」まで120℃にするのに、結構時間がかかっちゃいます。

でも、薄いパウチなら、サーッと熱が伝わるので、殺菌時間が短くて済むんです。

殺菌時間が短いということは…?

そう! それだけ食品が熱にさらされる時間が減るので、味や香り、食感、栄養素が、缶詰よりも残りやすい(=美味しく仕上がりやすい)!という、うれしい利点もあるんですよ!

どっちも安全を支えるスゴイ技術ですが、レトルトパウチは「便利さ」と「美味しさ」も進化させていたんですね!

まとめ:安全と便利を支える賢い技術

レトルト食品がなぜ常温で長持ちするのか、そのナゾは解けましたか?

その秘密は「加圧加熱殺菌」という、とても賢い技術にありました。

最大の目的は、100℃では死なない最強の食中毒菌「ボツリヌス菌の芽胞」を倒すため、「120℃」という高温を実現すること。

そして「加圧」には2つの賢い役割がありました。

- 圧力鍋の原理(重いフタの原理)で、120℃の高温を実現する「攻撃」の役割。

- 袋がパンクしないよう外から押さえつける「防御」の役割。

この高度な殺菌技術と、光・空気を遮断するハイテクな袋(パウチ)が組み合わさることで、レトルト食品は「保存料ゼロ」なのに「常温で長期保存」できるという、驚くべき安全と便利さを両立させているんです。

(そして、その技術は缶詰から進化したものだったんですね!)

次にレトルトカレーを手に取った時は、ぜひ思い出してみてください。

その一袋には、私たちの食生活を支えるとんでもない技術が詰まっているんです!

レトルト食品は、「安全」と「便利」を両立させた、食品科学の知恵の結晶なんですね!

匠本舗からのおすすめ商品

記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます!

匠本舗では、レトルト技術を使った美味しい商品や、こだわりの国産和牛を使った商品をたくさんご用意しています。その中から、いくつかおすすめをご紹介させてください!

【九州名物】希少部位かっぱ肉使用 国産牛炭火焼き800g

希少な「かっぱ肉」のジューシーな旨味と、食欲をそそる炭火の香ばしさがたまらない逸品です。湯煎で温めるだけですぐに食べられます!

価格:3,980円 (税込)

※価格や特典は時期により変動します。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

| 詳しくはこちら |

黒毛和牛大トロもつ鍋セット 約500g (特製スープ付)

ぷるぷるでとろける黒毛和牛の「大トロ」ホルモンだけを厳選!旨味が凝縮した特製スープがセットになった、贅沢なもつ鍋です。

通常価格 6,980円 (税込)

<限定特価>

3,790円 (税込)

3,190円もお得!

※価格や特典は時期により変動します。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

| 詳しくはこちら |

国産和牛ビーフシチュー6食入り

国産和牛がゴロっと入った、なんとも贅沢なビーフシチューです。じっくり煮込んだお肉のとろける食感と、濃厚なデミグラスソースのコクがたまりません。

価格:3,480円 (税込)

※価格や特典は時期により変動します。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

| 詳しくはこちら |

鳥取県産黒毛和牛使用 大山ビーフカレー8食セット

鳥取県産の黒毛和牛を贅沢に使った本格ビーフカレー。スパイシーさの中に、牛肉と野菜の深いコクと旨味が溶け込んだ、専門店の味わいです。

価格:4,280円 (税込)

※価格や特典は時期により変動します。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

| 詳しくはこちら |